今回インタビューしたのは、元ヤングケアラーとしてメディアや講演会等で発信活動を行っている髙橋唯さん。高次脳機能障害と片麻痺がある母親のもとに生まれ、幼少期からケアを担ってきた彼女の人生を取材した。

片麻痺と高次脳機能障害のある母親と左腕をなくした父親との生活

ーご家族のことについて教えて頂けますか?

はい。今は実家で父親・母親・私の3人で暮らしています。母親は母親自身が高校生の頃に交通事故に遭い、片麻痺と高次脳機能障害が残りました。また、アルコール依存症もありました。発症した時期はわからないのですが、症状が一番ひどかったのは私が中学生から高校生の頃です。アルコール依存症については、今は服薬しなくても落ちついています。

高次脳機能障害については、記憶が思い出せなかったり、物事をうまく計画できなかったり、集中することが難しかったりします。特に目立つのは記憶障害ですね。例えば、同じことを何回も聞いてきたり、買い物に行っても何を買おうとしていたかわからなくなったり…。買うものをメモしてもメモ自体をどこかに忘れてしまう、といったことがよくあります。そんな時、母親はよく家の中で見た物を思い出すみたいなんです。「家に牛乳があったな」という記憶から牛乳を買ってきてしまい、永遠に家に牛乳が増えていくということもあります(笑)。

片麻痺の程度としては、全く歩けないわけではなく家の中であれば伝い歩きができています。それでも、母親は「自分は転びやすい」ということを意識して生活することが難しいので、転ばないように私が見守っています。とにかく生活の中で何をするかわからないですし、よく転ぶので家の中では常に見守っているという感じですね。

父親も、私が生まれる1年前に職場の事故で左腕をなくしています。ですが、父親はあまりサポートの必要はないんです。右腕だけで健常の人と変わらない生活が送れているので、私と一緒に母親をサポートしている立場になっています。

母親の家事をやり直す日々。年を重ねて芽生えた心の葛藤

ー子どもの頃はどのような生活を送られていたんでしょうか

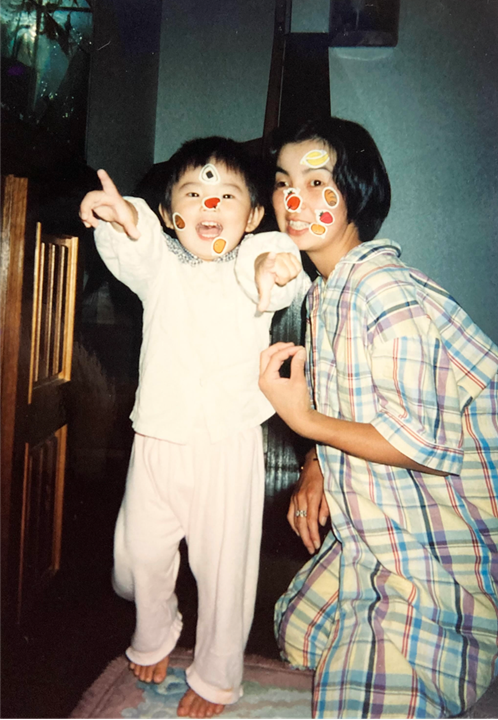

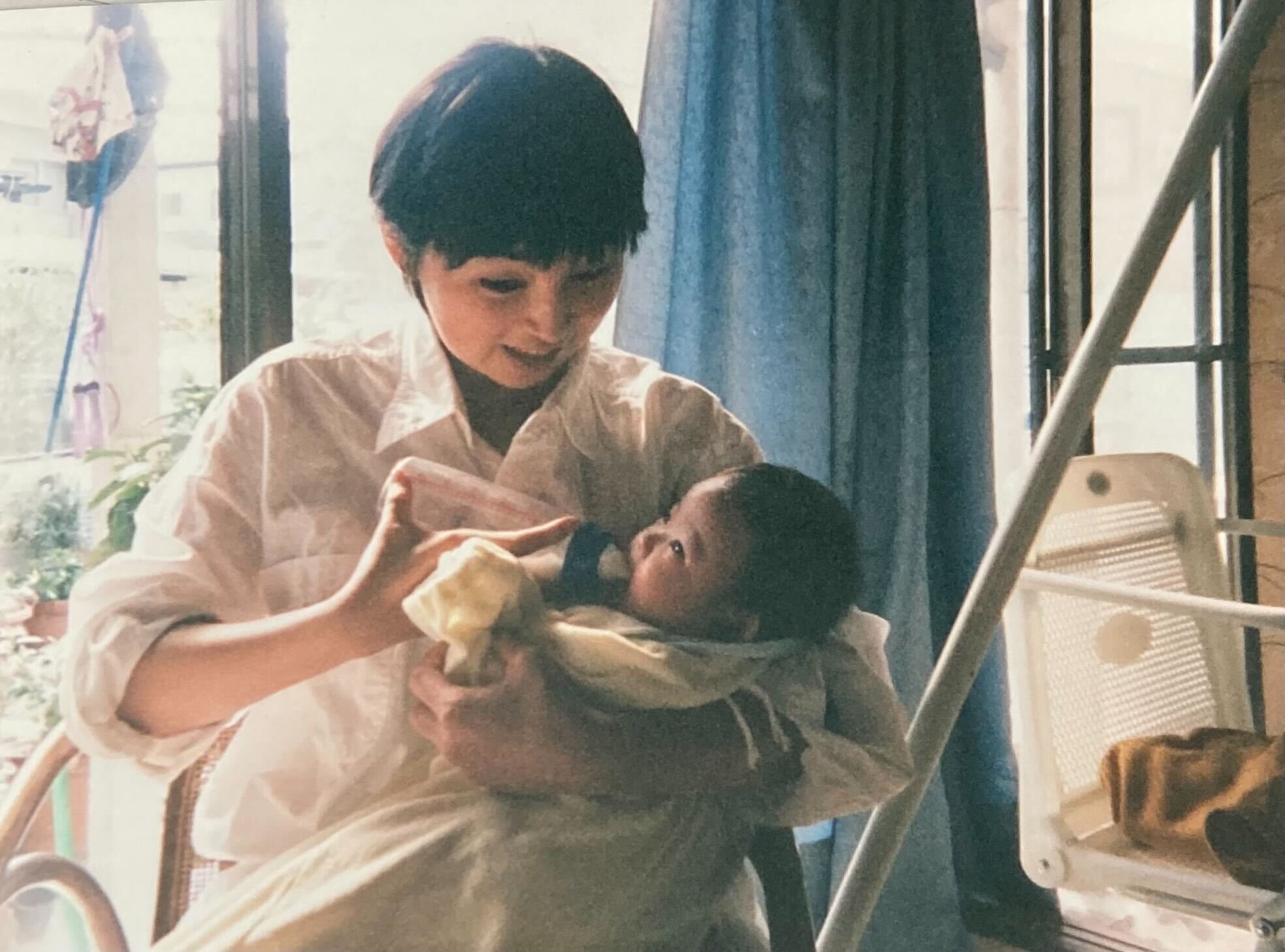

母親が私を出産する時は、障害のある状態で子どもを産むことに対して周囲からとても反対されていたようです。出産自体も大掛かりで大変だったと聞いています。その後の子育てについては、父方の祖母がサポートにきてくれていました。

母親の身体が不自由だった点は、育児にも影響していたようです。例えば、ある日母親と一緒に家の周りを散歩しているとき、母親が側溝に落ちてしまったことがありました。その時、私は母親を助けることができず、泣き叫んでいたそうです。その後、近所の人が母親を助けてくれたと、祖母が言っていました。また、お風呂の時間に母親が私を抱っこしている姿がふらふらしていて、祖母は「転びそうで怖い」と感じたこともあったそうです。

私が2~3歳になる頃には、母親に頼まれてキックボードに乗りおつかいに行っていました。でも父親は「もう少し大きくなってからおつかいに行かせたい」と考えていたみたいです。父親が仕事から帰宅する途中に「道端に小さい子どもがいて危ないな」と思っていたら、それがおつかいに行く私だったと気づいて驚いたことがあったそうです。母親は「まだ幼い私を1人で買い物に行かせたら危ない」というところまで想像することが難しかったんだと思います。

ー小学校の頃の生活はいかがでしたか?

小学校の頃は母親が行った家事のやり直しをしていました。というのも、当時はヘルパー制度を利用していなかったんです。ヘルパー制度を利用しても、本人分の家事しか行ってもらうことができません。そうするとかえってやりづらい部分があったんです。また、父親と母方の祖母が「母親自身に家事をやらせることがリハビリになる」と考えていたこともあってヘルパーは利用していませんでした。

それでも、母親が家事をすると洗い残しがあったり、料理をしても食材が生で出てくることがありました。食材も何度も同じものを買ってきてしまうんです。また、食材が腐っていても気づかないということがあったので、そんな時は私が母親の行った家事をやり直していました。母親なりには一生懸命頑張ってくれていたと思います。

ーお母さんも頑張られていたんですね。でもどうしても家事がうまくできない…そんなお母さんの姿を見て、髙橋さん自身はどんな気持ちだったんでしょうか

「しょうがないな」としか思ってなかったですね。中学生になると、自分の生活が忙しくなって「なんでお母さんは家事できないの」「なんで私がやり直さなきゃいけないの」とイライラすることはありました。でも、小学校の時は特に母親の家事をやり直すことで何か制限されていたという訳ではなかったので、そういう気持ちはなかったですね。お皿がないので洗う、という感じで小学校の頃は自然と母親の家事をやり直すことが当たり前になっていました。

私が中学生になった頃には、母親はアルコール依存症になっていたのですが、子どもながらに依存症というのは依存してしまう原因があるんだ、というのは何となく知っていました。母親は身体や頭が思い通りに動かない…そして知らない所に嫁いできて友達もいないという状況の中で、私が母親よりも色んなことができてしまうことが母親にとって嫌なんじゃないかと思っていました。母親の家事をやり直すことによって「母親ができないことを私はできる」ということを見せつけているのではないか、これで本当にいいのかなと思う気持ちがありました。母親がそのことについて直接何か言ってくるという訳ではなかったので、母親の本心はわかりません。それでも小学校高学年あたりから私は私で気にしていました。

ー当時の髙橋さんが、お母さんのご病気について知る機会はあったんでしょうか?

他の大人とはちょっと違うんだなというとは何となく理解していました。高次脳機能障害については、診断を受けたのが私が大学生の頃だったので、子どもの頃は病気について教わる機会はありませんでした。小さい頃から母親の障害が当たり前だったのもあって、教わるというよりかは生活の中で学んでいくという感じでした。

例えば、ある日私が家の外に植物の蕾が落ちているのを見つけて、家に持ち帰ったことがありました。おままごとに使おうと思ったんです。すると翌日、母親がそれをお味噌汁にいれていたということがありました。そういうことがあると「さすがに私でもスーパーにある食材と外に落ちている物の違いはわかるのに…」「お母さんはわからないんだな…」と自分で学んでいくこともありました。

父親にも「お母さんはわからないんだから、外に落ちているものを持って帰ってきたらダメ」「ママは走れないよ」と言われたりして…母親ができないことやそれに対して気を付けなければならないことを生活の中で学んでいったという感じでしたね。

ケアをする生活は「当たり前」だった。困っている自覚がなかった学生時代

ー中学生になってからの生活はいかがでしたか?

中学に入ると部活や塾で忙しくなり、母親のために割ける時間が減っていきました。そんな中で、勉強の最中に母親に何度も同じことを聞かれると嫌だと感じたり、学校から帰って酔っぱらっている母親をなだめたりしていると「今この時間に他のクラスメイトは勉強できているんだな」と感じることもありましたね。

ーお母さんのケアをしていることを、学校の先生や友達は知っていたんでしょうか

知らなかったと思います。母親が学校の行事に参加できなかったり、学校の連絡網などを父親に頼らなければならないことがあったので、母親に障害があるということはなんとなく知られていたと思います。でも、それ以上のことを周りの人が知る機会はなかったんじゃないでしょうか。

友人にも、自分から家のことを話す機会はなかったですね。というのも、入部していた部活は練習量が多い部活だったんです。友人とはその話題について話すことがほとんどで、家庭の事情を話すタイミングがありませんでした。

ー高橋さんは当時「相談したい」「誰かに話したい」という気持ちはなかったでしょうか?

…なかったですね。一度、私が学校に行っている間に母親がお酒を飲みすぎて家の外で倒れていたことがありました。それを見た近所の人が気を利かせて救急車を呼んでくれたんです。その時、私より先に学校から帰宅していた友達が偶然その現場を目撃し、わざわざ学校に戻ってきて私に「あれって唯のお母さんだと思うよ」と教えてくれたんです。私は恥ずかしい気持ちを抱えながらも「うちのお母さんアル中(アルコール中毒の略)で酔っぱらって転んだだけだから大丈夫だよ」と説明したのを覚えています。

加えて、実はその時に一部始終を見ていた先生がいたんです。その先生が病院に一緒に付き添ってくれたのですが、先生にはアルコール依存症のことは恥ずかしくて言えなかったですね。先生には「たぶん熱中症ですかね。心配することないんで大丈夫だと思います。父が迎えにきてくれたから帰ります」くらいのことは言ったんじゃないかと思います。それ以上のことは恥ずかしくて言えませんでした。

当時はケアをすることで学校生活に特に影響が出ていた訳ではありませんでした。また、ケアをすることがずっと当たり前の生活だったので、困っていると思ったことがなかったんです。なので自分から相談したいという気持ちにはならなかったですね。

その後、高校に進学した髙橋さん。進路選択や就職活動など、人生の選択をしていく中で状況や気持ちはどう変化したのでしょうか。後編に続きます。